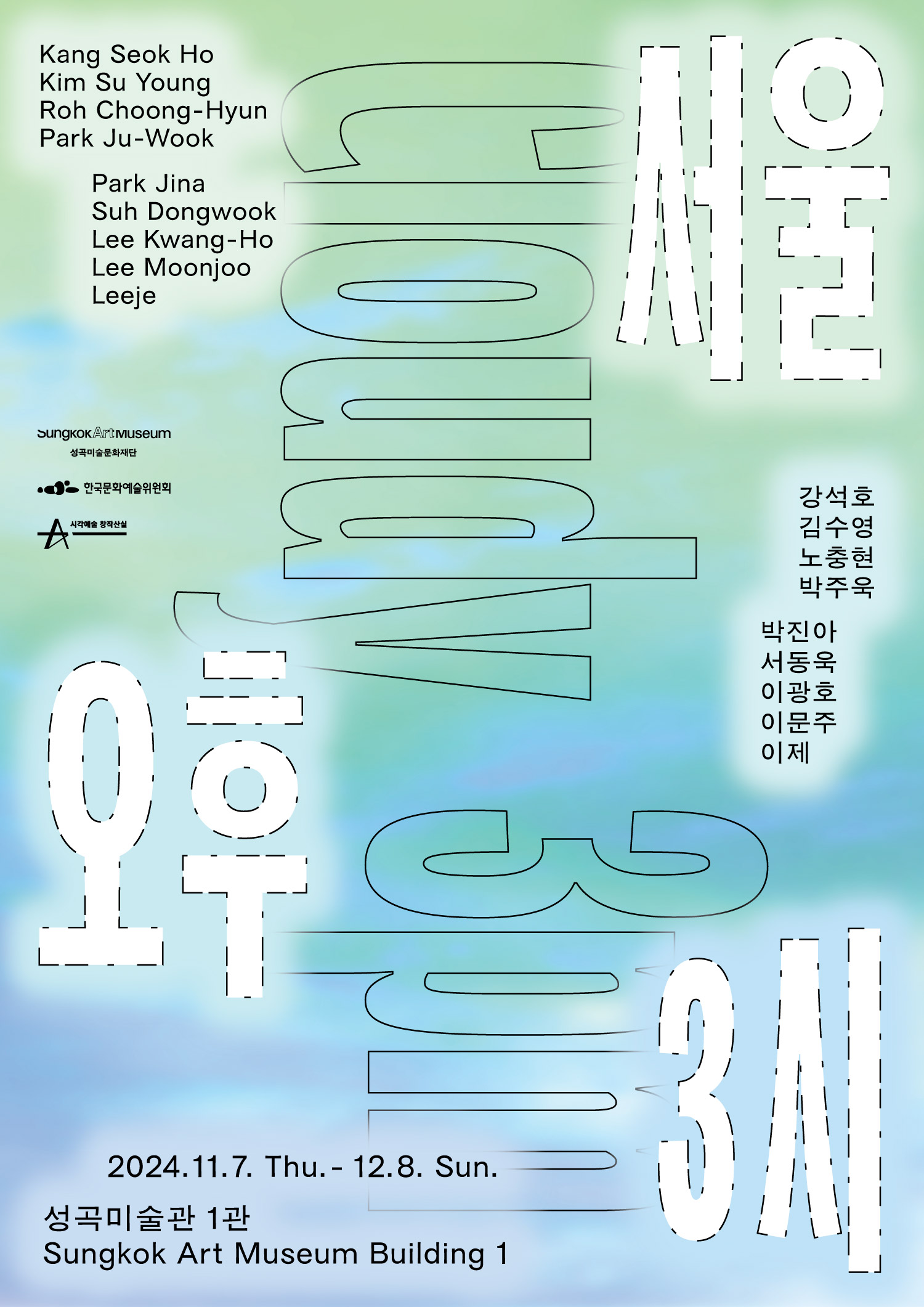

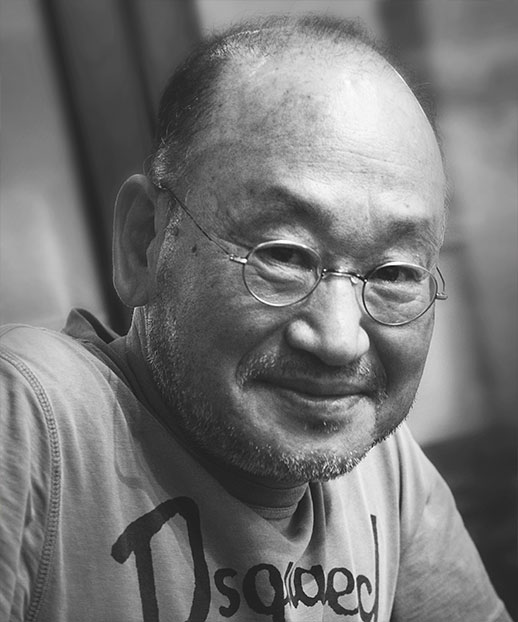

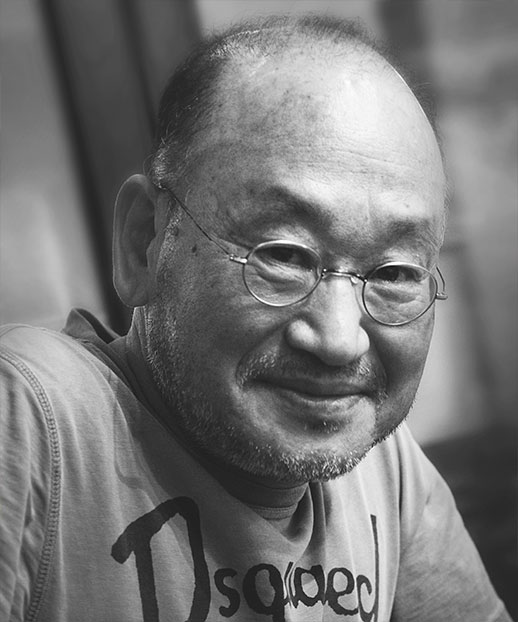

이갑철(b. 1959)은 다큐멘터리 사진가로 시작하여 현실과 보이지 않는 무의식의 세계를 가로지르는 사진 작업으로 현대

미술계의 중요한 작가로 자리 잡았다. 그는 사진을 매개로 마음 깊이 내재된 무의식을 이끌어 내고, 한반도의 지형과 농촌, 민속 문화 등 작가가 밟고 서 있는 땅과

정신 그리고 사람의 정서적 근원을 드러내는 작업을 이어왔다.

이갑철의

사진은 우리 땅의 사람과 자연을 스트레이트 기법으로 담아내는 동시에 어딘가 낯설고 비현실적인 분위기를 자아낸다.

그의 사진은 재빠른 스냅 샷, 기울어진 프레임, 빗나간

초점 등을 장치로 삼아 감춰져 있던 개인의 기억과 무의식을 불러낸다.

Lee Gapchul, Images

of the City, 1986 ©Korean Artist Project

Lee Gapchul, Images

of the City, 1986 ©Korean Artist Project작가가 20대를 보냈던 1980년대의 한국은 급격한 경제 성장과 독재의 시기이자 88서울올림픽을

개최하며 선진국으로의 진입에 대한 환상이 증폭되었던 혼돈과 변화의 시대였다. 외부적으로는 소비에트 몰락과

함께 미국 중심의 세계체제가 재편성되었으며, 미술계에서는 미학적, 사회적

이슈로 ‘정체성’ 문제가 대두된 시기이기도 했다.

이갑철은 당시 서울의 너무도 빠른 변화 속에서 익숙하던 것으로부터 낯섦을 느꼈다. 이때부터 그는 익숙하지만 동시에 혼돈으로 가득 찬 1980년대를

기록하기 시작했다.

그러한 작가의 시선으로 담아 낸 1980년대의 한국은 〈거리의

양키들〉, 〈Images of the City〉, 〈타인의 땅〉 시리즈에 기록되어 있다. 가령 〈Images of the City〉은 근대화로 인해 고층 건물이 들어서고 대중 소비 사회로 진입한 당시 서울의

모습과 사람들의 모습을, 〈거리의 양키들〉은 외국인들이 모여 사는 당시 이태원의 모습을 다큐멘터리 사진의

형태로 담고 있다.

Lee Gapchul, Images

of the City, 1986 ©Korean Artist Project

Lee Gapchul, Images

of the City, 1986 ©Korean Artist Project이갑철은 〈타인의 땅〉 시리즈에서 절망적인 정치적 현실과 함께 경제적 열망이 동시에 자리하고 있었던 1980년대 한국의 곳곳을 돌아다니며 사회적 약자와 빈곤한 자들의 삶, 그리고

억압 속에서 살아가는 평범한 사람들을 사진으로 기록하기 시작했다.

전두환 정권의 군사독재로 언론이 통제되고 이에 반대하는 저항 운동이 일어났지만 폭력으로

진압하던 폭력의 시대 안에서 살아가던 작가를 비롯한 대다수의 사람들에게 한국은 자유와 행복을 보장하는 ‘우리의

땅’이 아닌 너무도 멀게만 느껴지는 ‘타인의 땅’이나 다름 없었다.

작가는 이러한 절망과 혼돈 가운데 88서울올림픽과 같은 국제 행사로 들뜬 분위기가 혼재하던 당시 한국에서 나타난 여러 불협화음을, 프레임 밖으로 잘려 나간 머리나 뒷모습, 역광으로 찍혀 보일 듯

말듯한 어두운 얼굴 등으로 표현해냈다.

Lee Gapchul, Land

of Others, 1988 ©Korean Artist Project

Lee Gapchul, Land

of Others, 1988 ©Korean Artist Project전국을 누비던 작가는 불현듯 생명과 죽음과 관련된 한국의 형이상학적인 전통 또한 표현할

수 있어야 한국을 보여주는 것이라는 생각을 하게 된다. 이를 계기로 이갑철은 피사체의 움직임을 포착해

극적인 순간을 만드는 것이 아닌 직관과 무의식에 몸을 맡기며 영험한 존재를 정지된 시각에 담아내는 것에 집중하기 시작했다.

이때부터 그의 사진은 사회적인 시선에서 정신적인 세계로 승화되기 시작했고 그렇게 만들어 진 〈충돌과 반동〉(1990-2002) 시리즈는

한국 사진계에 한 획을 긋게 된다.

이갑철은 〈충돌과 반동〉 시리즈를 통해 영혼을 위로하는 제례 의식이나 농사를 위한 주술 의식, 불교 의식 안에서 보이지 않는 것들을 포착한다. 작가는 부정을 피하기

위해 피로 덮인 소 머리를 머리에 쓴 무녀의 얼굴, 제사를 준비하는 사람들, 열반에 이른 스님의 장례 모습 등을 가파른 사선 구도, 흔들리는

초점, 거친 입자의 파격적인 화면 구성을 통해 담아냈다.

이러한

장치들은 눈이 인지하는 의식의 세계를 넘어 무의식의 세계, 즉 사람들의 애환, 신명의 원형과 같은 형이상학적인 에너지를 발견하도록 하는 틈새를 만들어 낸다.

Lee Gapchul, Energy - Yeongdeok, 2006 ©Korean Artist Project

무의식의 영역을 건드렸던 〈충돌과 반동〉 시리즈에 이어, 작가는 한국의 정신과 문화를 지탱했던 샤머니즘이나 불교적인 관점에서 세상을 떠돌거나 모든 만물에 깃들어 있다고 믿어 온 ‘기(氣)’를 표현해 내는 작업을 시작했다. 작가는 눈에 보이지도 예측할 수도 없는 ‘기’를 담기 위해 풍경에 빠르게 다가가 천천히 바라보고 느린 셔터로 촬영했다. 이렇게 탄생한 〈기(氣)〉 시리즈에는 셔터와 셔터 사이에 포착된 시간의 흔적, 즉 잔상은 마치 ‘혼’의 형태로 남게 된다.

Lee Gapchul, Silent Landscape-City of Symptoms, 2008 ©Lee Gapchul

이갑철은 이처럼 눈에 보이지 않지만 분명히 느낌으로 존재하는 어떤 것들에 대한 이야기를 사진이라는 매체를

통해 표현해 왔다. 2008년부터 진행해 온 〈적막강산〉과 〈도시징후〉에서는 자연과 도시라는 거대한

풍경 안에 깃들어 있는 ‘고요와 적멸’ 그리고 ‘고독과 적막’이라는 느낌으로 감지되는 것들에 초점을 맞췄다.

두 시리즈에서도 지난 작업들과 마찬가지로 프레임을 벗어난 화면구성이나 초점이 나간 피사체 등 이갑철 특유의

사진문법이 돋보인다. 그리고 그러한 그의 사진에서 시선과 마음을 이끄는 것은 피사체나 풍경보다도 사진의

어두운 여백이다. 작가는 이를 ‘여흑’이라 칭하는데, 이는 무언가 일어날 듯한 눈에 보이지 않는 징후들로

채워진 공간이다.

즉, 이갑철은 무언가를 찍는 것이 아닌

눈에 보이지 않는 것들의 공간을 사진에 남긴다. 작가의 사진 속 여흑이라는 공간은 눈으로 인지하는 의식의

영역을 넘어 우리의 심리와 정신의 세계, 즉 무의식의 영역으로 침투한다.

이처럼 이갑철은 기존 흑백의 다큐멘터리 사진의 형식을 이어가는 듯 하면서도 작가만의 사진문법으로 ‘보이지 않는 것’을 이야기하는 주관적 다큐멘터리 사진가로서 정체성을

다져왔다. 이갑철은 사진을 찍기 전 피사체의 초점이 맞춰질 때를 기다리는 것이 아니라 자신의 마음이

비워지는 순간을 기다린다.

그에게 사진은 세상에 대한 작가 자신의 심상이자 자신의 뿌리인 한국인의 정신적

근원에 대한 탐구이다. 이러한 이갑철의 사진은 어떠한 ‘기록’이라기 보다는 한국의 정체성을 개인의 영역으로 끌어와 ‘이야기’하는 일종의 장(場)이다.

“나는 같은 한국의 다큐멘터리를 찍어도 ‘기록’하고 싶지 않았다. 다른 사진가들과 그렇게 오래 다녔어도 남들 보는 곳을 보지 않았다. 쳐다보지도 않았다. (…) 프레임이 정상적일 때는 찍고 싶은 마음이 안 생긴다. 프레임이 잘릴 때, 기울어질 때, 흩어질 때, 그 찰나의 순간에 나의 기억이 지나간다. 그 순간만이 내 진면목을 드러낸다.”

Artist Lee Gapchul ©Leica

이갑철은 경남 합천에서 태어나 진주에서 성장했으며 신구대학 사진학과를 졸업했다. “거리의 양키들”(한마당화랑, 서울, 1984), “도시의 이미지”(한마당화랑, 서울, 1986), “타인의 땅”(경인미술관, 서울, 1988), “충돌과 반동”(금호미술관, 서울, 2002), “에너지, 기(Energy, 氣)”(한미사진미술관, 서울, 2007, 2008) 등의 개인전을 열었고, 국내외 여러 단체전에 참여했다. 작품집으로 『충돌과 반동』 『가을에』 『이갑철』 등이 있고, 사가미하라 아시아 사진가상, 이명동 사진상 등을 수상했다. 현재 프랑스 뷔(Vu) 갤러리 소속 작가로 활동하고 있다.

References

- 제13회 광주비엔날레, 이갑철, 충돌과 반동 - 소머리를 머리에 인 무당, 태안 (The 13th Gwangju Biennale, Gap-chul Lee, Shaman wearing a cow's head on her head, Taean) :

- 열화당, 이갑철 (Youlhwadang, Lee Gap Chul) :

- 열화당, 타인의 땅 (Youlhwadang, Land of Others) :

- 박이현, “적막한 충돌과 반동_이갑철”, 월간사진, 2019 :

- 뮤지엄한미, 이갑철 《적막강산-도시징후》 (Museum Hanmi, Lee Gapchul “Silent Landscape-City of Symptoms”) :