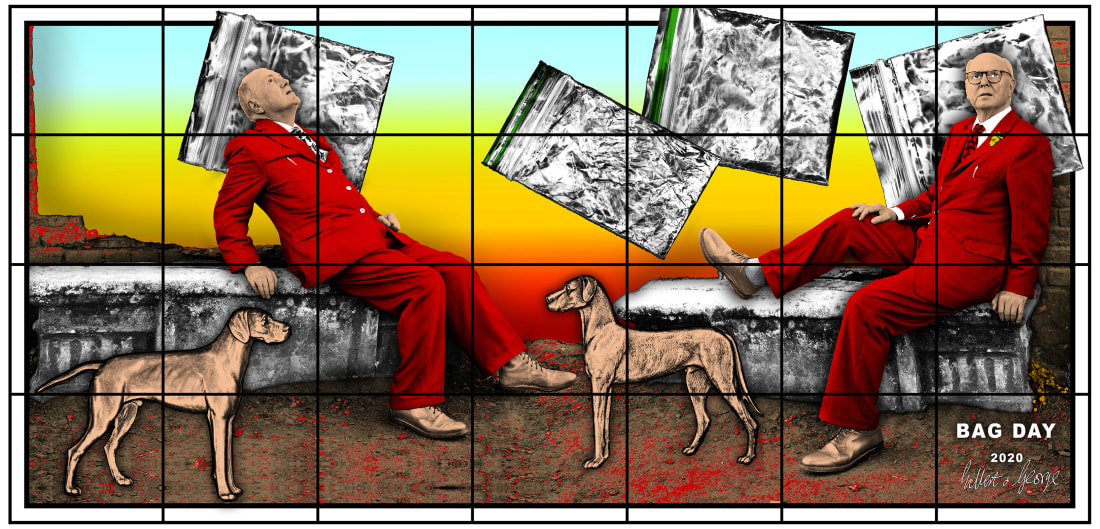

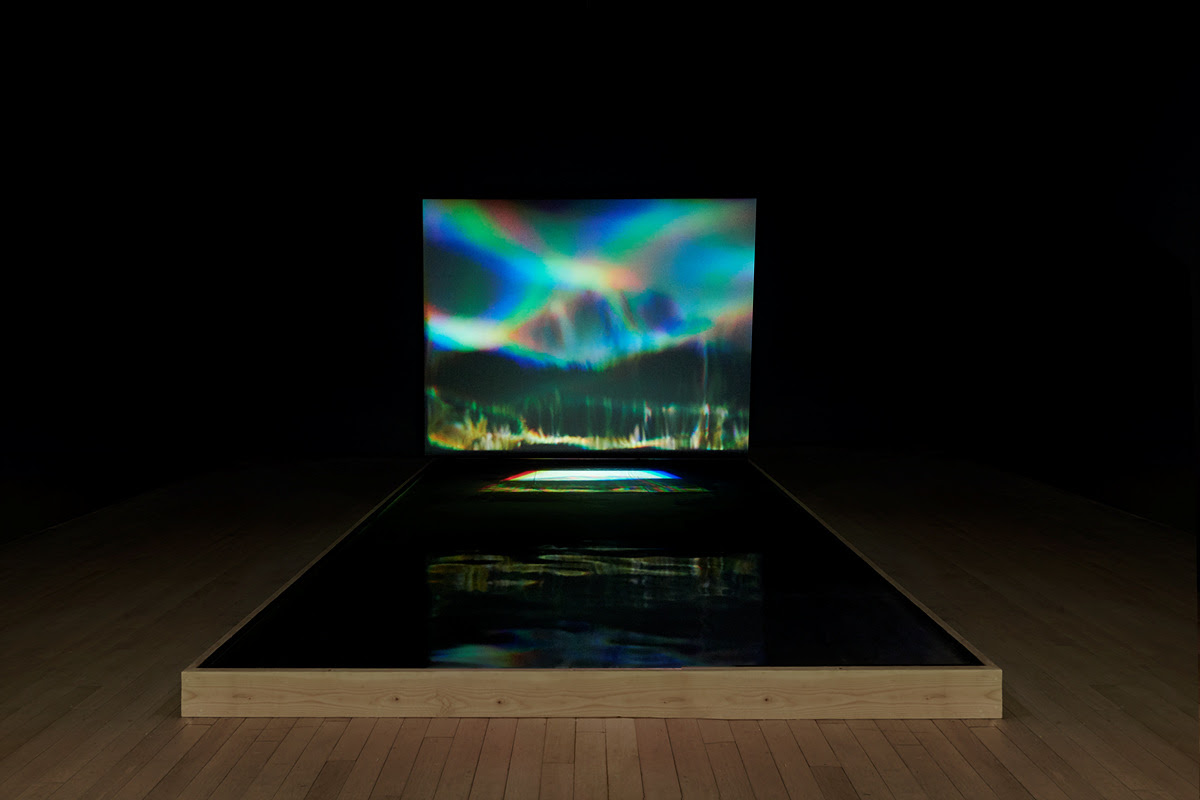

“Nostalgics on realities” Installation view at Thaddaeus Ropac Seoul ©Thaddaeus Ropac Seoul

“Nostalgics on realities” Installation view at Thaddaeus Ropac Seoul ©Thaddaeus Ropac Seoul타데우스 로팍 서울은 3월 9일까지 현대미술 작가 6인의 단체전 “Nostalgics on realities”를 개최한다. 본 전시는 2023년 1월 타데우스 로팍 서울에서 개최되었던 “지금 우리의 신화”에 이은 두 번째 한국 작가 단체전으로, 한국 미술계와 작가들을 다양한 측면으로 소개하고자 기획되었다. 김성우 큐레이터의 기획이 더해진 이번 전시에서는 제시 천, 정유진, 권용주, 이해민선, 남화연, 그리고 양유연의 신작과 근작을 아울러 선보인다.

갤러리 1층과 2층에 걸쳐 전시되는 회화, 드로잉, 조각, 그리고 영상 작품은 노스텔지어적 정서를 바탕으로 현재를 관통하는 시간을 새롭게 상상한다. “Nostalgics on realities”는 뒤섞인 과거와 현재, 그리고 그로부터 비롯된 조금 다른 미래상(들)에 대한 전시이다. 여기서 ‘노스탤지어적(nostalgic)’이란 선형적인 시간의 흐름에 역행과 귀환의 태도로 지금, 여기, 우리가 살고 있는 현실을 재구성하는 파편들의 원형이라 할 수 있다. 참여하는 작가들은 이러한 파편을 동원하여 미디어를 통해 통합, 제시되는 보편적 현실과는 다른 실재-현실을 가시화한다.

다학제적 연구를 기반으로 작품세계를 구축해가는 제시천(b. 1984)은 언어를 시각, 청각적 단편으로 분해함으로써 언어에 내재된 전통적인 계급구조, 특히 영어권과 비서구언어권 간에 정립된 문화정치적 권력 구조를 해체한다. 해체와 탈중앙화를 구심으로 삼는 작가는 이 과정을 ‘언랭귀징(unlanguaging)’이라고 칭한다. ‘콘크리트 시’와 ‘악보’라고 명명된 일련의 작품은 한국의 무속적 기법을 차용 및 재해석한 방식으로 제작되었다. 작가는 역사적으로 소외되었던 기법을 활용하여 한지에 추상화한 언어 형태를 칼로 도려내듯 제작하여 외면되었던 관습을 다시금 조명하고, 자신의 작품을 역사의 궤 안에 위치시킨다.

대안적 현실을 구축하는 정유진(b. 1995)은 조각과 설치 작품을 통해 동시대의 재앙에 감응하는 포스트 아포칼립스적 환경을 구현한다. 작가의 손에서 만들어지는 폐허의 풍경은 때에 따라 만화적 요소가 더해지기도 하는데, 이는 미디어나 대중문화에서 이미지로써 소비되는 재앙이 어떻게 감각되는지 사유하기 위함이며 더 나아가 현실과 구조물 사이의 복잡한 관계성을 조명하는 것이다.

예술과 노동에 대해 끊임없이 연구하는 권용주(b. 1977)는 주변에서 쉽게 접할 수 있는 일상 사물이나 산업물을 작가적 소재로 활용함으로써 삶의 모습을 포착, 조각 작품으로 재구성한다. 작가는 야생초나 난 등의 식물을 돌에 부착하여 자연의 모습을 재현하는 일종의 취미 행위인 ‘석부작’을 자신만의 방식으로 재해석한다. 그는 돌 대신 콘크리트를 사용하여 울퉁불퉁한 절벽과 같은 형태로 만들고, 그 위에 빗자루나 대걸레 등의 일상 소재를 얹어 노동과 놀이, 그리고 자연과 인공 세계를 병치하는 흥미로운 풍경을 구현한다.

예술적 실천으로서의 연구를 기반으로 역사적 서사를 추적하는 남화연(b.1979)은 현대무용에서부터 우주에까지 이르는 다양한 주제를 넘나드는데, 그의 작품 세계를 관통하는 주축은 시간의 속성이다. 이는 시간의 흐름에 따라 점차 자연적 질감을 띠고 지형학적 특질을 띠게 되는, 변형의 과정이 고스란히 담긴 작가의 부식한 동판 작업에서 잘 확인된다. 본 전시에서 처음으로 선보이는 신작 영상 작품과 함께 전시되는데, 이는 과정 기반의 작업 방식을 취하는 작가의 작품 세계가 잘 드러나는 지점이기도 하다.

이해민선(b. 1977)은 드로잉과 회화, 그리고 사진적 재료를 활용하는 실험을 통해 인간과 자연의 관계성을 탐구한다. 작가는 그가 구현하는 풍경에 자신의 감정을 투영하고, 더 나아가 이를 인간 조건에 대한 실존적 물음을 제기하는 하나의 통로로 삼는다. 그는 신체를 통해 세상과 조우하는 방식에 대한 사유의 일환으로 다양한 기법을 활용하는데, 나무의 몸통에 종이를 대고 연필로 문질러 그려내는 인물 초상 작업이 그 대표적 예이다.

오늘날을 ‘불안의 시대’라 묘사하는 양유연(b. 1985)은 장지(닥나무나 뽕나무 껍질로 제작되는 한지의 일종)에 고립된 사물이나 인물을 확대하여 담아내는데, 장지에 먹먹하게 스며들어 흐릿하고도 모호한 질감으로 자리하는 이들은 묵직한 노스탤지아의 감정을 자아낸다. 어딘가 비뚤어진 듯, 범상치 않은 시선으로 그려진 일련의 대상들은 빛과 그림자의 극적인 대비 안에서 더욱 고조된다.