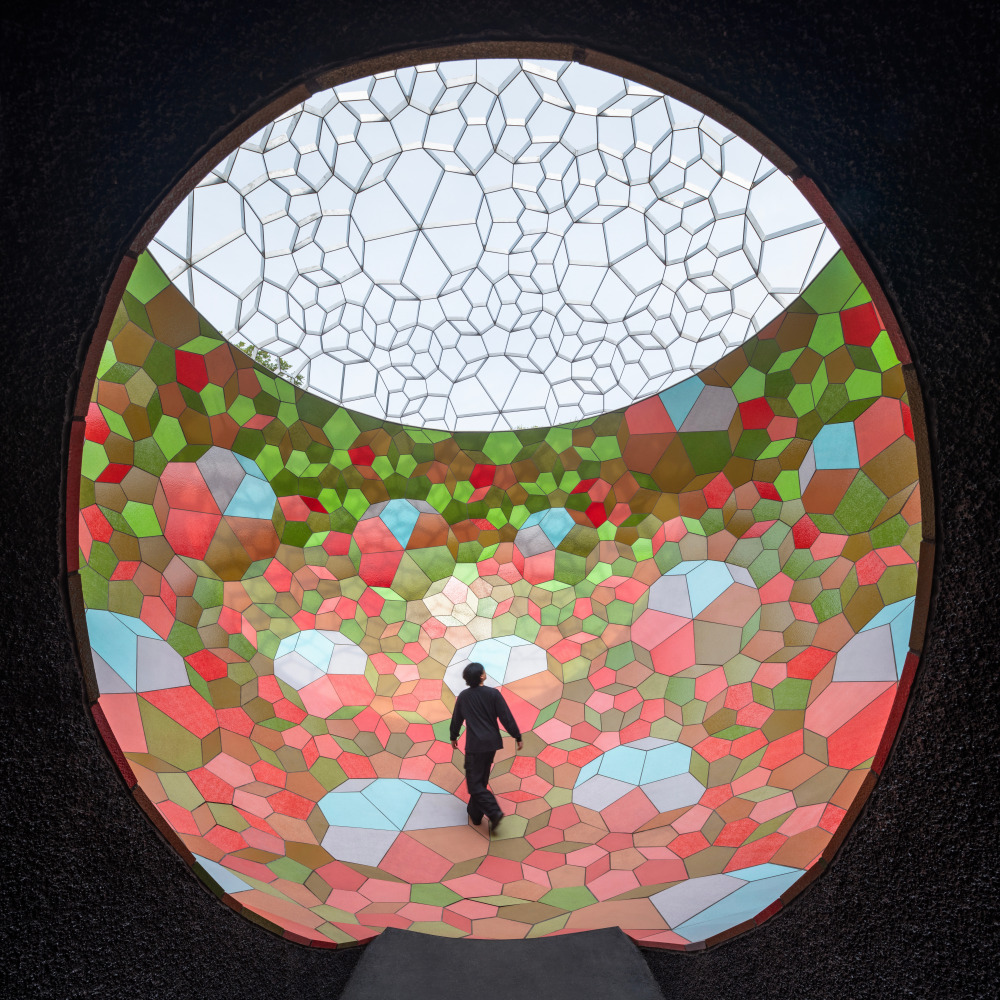

“The Race of a Hare” Installation view at Atelier Hermès ©Fondation d’entreprise Hermès

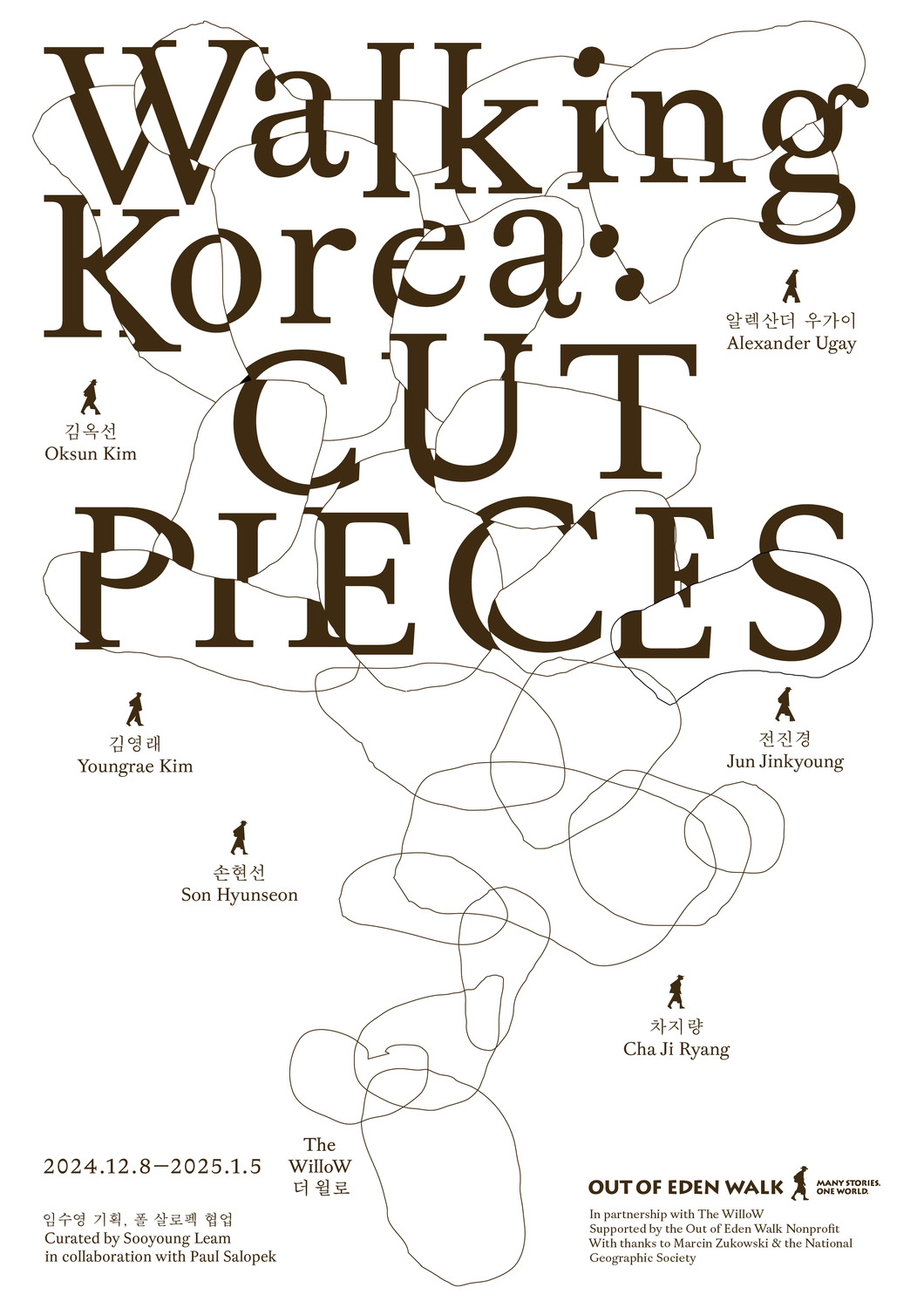

“The Race of a Hare” Installation view at Atelier Hermès ©Fondation d’entreprise Hermès프랑스의 원로 작가인 크리스티앙 본느프와(Christian Bonnefoi b.1948)는 원래 1960년대 말부터 미술사가이자 이론가로 활동해오다가 1970년 앙리 마티스 탄생 100주년 기념 전시를 본 이후 작가의 길에 들어섰다고 알려졌다. 이런 그의 개인전 “토끼의 질주(The Race of a Hare)”가 아뜰리에 에르메스(Atelier Hermès)에서 5월 28일까지 진행된다.

“토끼의 질주(The Race of a Hare)”라는 다소 수수께끼 같은 제목의 이번 전시에는 1970년대 중반 이후로 회화의 개념과 방법에 대한 탐구를 위해 진행해 온 총 6개의 시리즈 19점의 작품을 국내에 처음으로 선보인다.

작가의 작업은 ‘회화란 무엇인가’라는 질문에서 비롯되는데 ‘회화의 매체적 독자성이 평면성에 있다’는 클레멘트 그린버그(Clement Greenberg)의 주장처럼 모더니즘 회화에서 마주친 회화의 한계에서 비롯된 것이었다. 본느프와는 회화의 물리적인 이차원을 유지하면서도 개념적으로는 이를 뛰어넘어 바로크적인 개방감과 에너지를 불어넣을 수 있는 방법론을 고안하고자 했다.

이러한 질문 끝에 1974년부터 콜라주를 자신의 작업의 근간으로 하여 그림의 일부를 자르고 이어 붙이며 평면을 해체하고 재구축하는 작업에 몰두해 왔다. 이런 콜라주는 일반적인 불투명한 캔버스가 아니라 탈라탄(Tarlatan) 거즈나 티슈 페이퍼 등에서 진행된다. 이 재료들의 특성인 표면의 투과성과 다공성을 통해 작가의 회화를 이차원에서 해방시킨다. 실제로 그의 작업은 ‘양면(Bi-face)’으로서 앞뒤 면에서 보고 경험할 수 있을 뿐만 아니라 우리의 시선을 회화 너머로 이끌어 간다.

글 쓰는 작가로도 알려진 본느프와의 전시는 서양의 모더니즘 회화가 봉착한 문제를 극복하기 위해 고군분투하던 같은 시기 한국 현대미술에 나타난 ‘단색화’ 라는 사조의 출현과 비교해 볼 수 있는 흥미로운 관람의 기회를 제공할 것이다.