홍성철과 김주현의 작품은 3차원 공간을 점유하는 부피를 가지지만, 묵직한 질량감이 아니라 선이 주인공이다. 최소한의 부피를 가지는 선들은 조각 보다는 회화적인 요소이며, 통상적인 조각과 비교할 수 없는 날렵한 방식으로 실제 공간에 이미지의 궤적을 남긴다. 홍성철은 단면이 둥근 줄로 만든 평행선들을 통해 몸을 반영하는 거울을, 김주현은 구리선을 일정한 규칙대로 엮어 나가면서 뒤틀린 공간을 만든다. 이들이 구성한 선들은 또 다른 차원으로 도약하는 복잡성과 다양성을 가지고 있지만, 작업을 진행하는 방법론 자체는 엄밀하게 규정된다. 한 점에서 다른 한 점으로 가는 직선이 모여서 일련의 표면이 만들어지고, 그 표면들이 집합되어 3차원의 환영을 품은 공간이 되거나, 가상적 평면이 뒤틀리면서 3차원적 구조물로 변형 된다. 홍성철의 경우 선의 출발점은 평행이라는 규칙성을 가지고 있으며, 김주현의 경우에 점은 수열의 법칙이 적용되어 바깥으로 무한히 확장하는 중심이 된다. 물론 이 힘의 중심은 고정되어 있지 않다. 점에서 선으로, 선에서 또 다른 차원으로 점진적으로 연장되는 복합체는 자아와 우주를 새롭게 비추면서 변화무쌍한 시각적 체험을 낳는다.

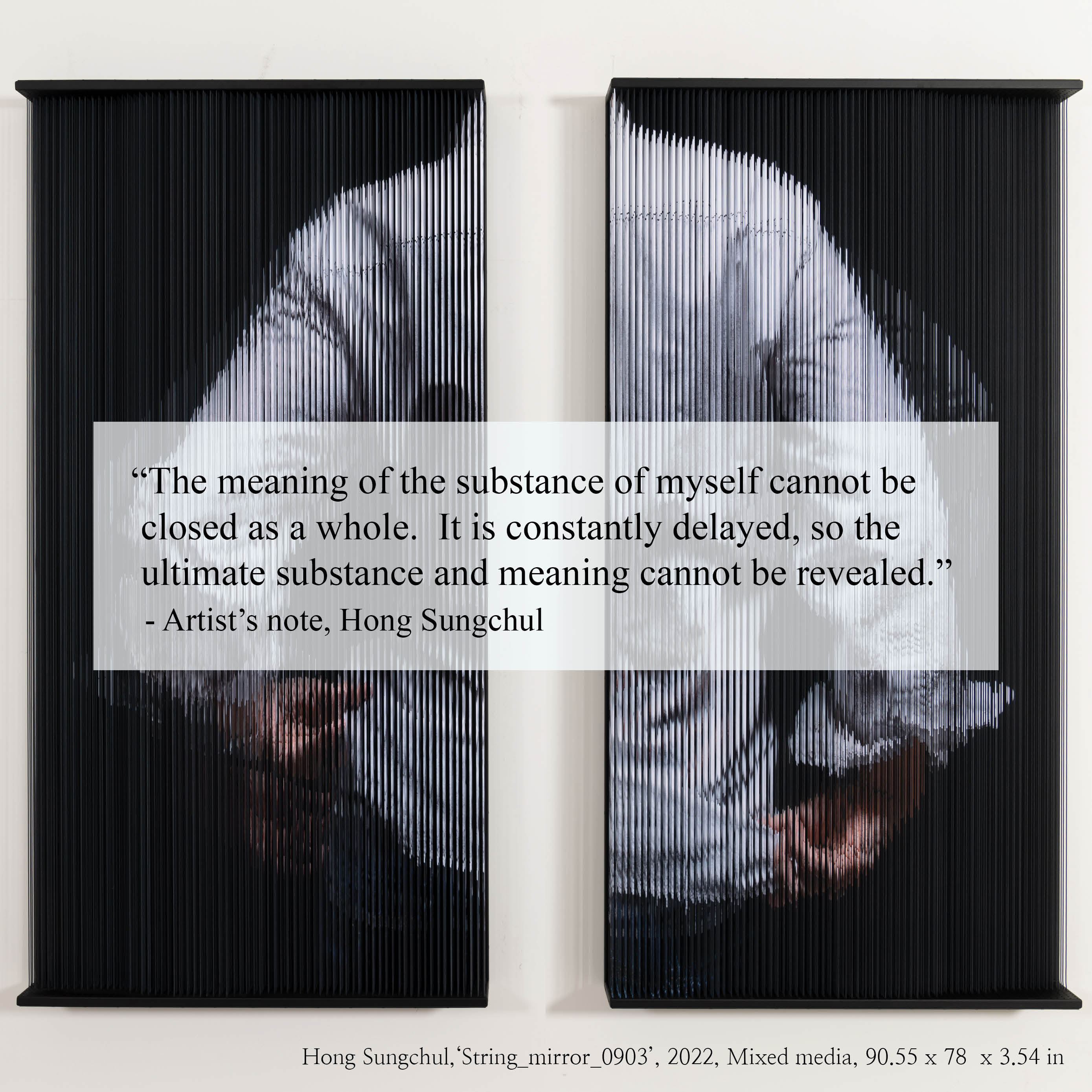

홍성철은 이 전시에 ‘solid but fluid’라는 부제를 붙였는데, 그것은 ‘string mirror’, 즉 줄로 만들어진 거울의 이중적 속성을 내포한다. 그것은 거울이라는 은유에서 드러나는 단단한 반사면과 그 반대인 유동성을 동시에 암시한다. 그런데 이 유동성은 실제로 관객의 손이나 몸이 통과할 수도 있는 가변적인 구조라는 의미뿐 아니라, 거울이라는 상상적 표면에 반영된 자아상의 심리적 유동성을 의미하기도 한다. 그 자체가 기둥이 되거나 벽에 부착된 다양한 두께의 작품들은 평행으로 배열된 고무줄에 신체의 일부를 찍은 사진을 출력하여 이미지를 입체화한다. 전시장에 들어서자마자 보이는 작품 [string mirror_column]은 높이 3미터가 넘는 정방형 기둥에 위에서 내려오는 손과 아래서 올라오는 손이 서로 붙잡고 있는 이미지가 새겨 있다. 그 앞의 [string mirror_eye]는 이 거대한 기둥을 보고 있는 듯한 눈이다. 다양한 포즈를 취한 손이나 몸의 이미지는 여러 개의 프레임으로 나뉘어서 배열되어 있기도 하다. 가장 많이 등장하는 도상이며, 표면 안으로 쑥 집어넣어진 관객의 손을 붙잡아 줄 수 있을 듯한 손들은 보는 것을 넘어서 만져보고 싶은 충동을 일게 하는 그의 작품 성격을 드러낸다.

어둑한 공간에 설치된 작품 [solid but fluid]는 작은 플라스틱 구슬로 연결된 줄의 열들이 스크린을 만들고 앞에 카메라를 설치하여, 다가오는 관객을 스크린에 투사하는 상호작용적인 작품이다. 입체 스크린에 비추어지는 시각상은 고무줄 거울과 유사한 시각 효과를 낳지만, 적절한 거리를 확보하지 않을 때 이미지는 홀연히 사라져 버린다. 홍성철의 다양한 ‘거울’들은 대상을 비추는 것을 넘어서 차원의 이동을 가능하게 하는 신축적 표면들로 이루어진다. 그것은 거울이라는 것이 이미 단순한 기계적 반영이 아니라, 인간의 상상이 투사되는 영역임을 전제한다. 그가 연출한 거울은 조각난 몸을 통합하는 거울 본연의 역할을 하기 보다는, 본래의 해체적 상태로 회귀시킨다. 그것이 가능한 이유는, 투사된 상상의 융합을 방해하는 일련의 간격들이다. 이 간격들은 거울 속에 비추어지는 몸의 이미지가 환상적 구축물이라는 것을 숨기지 않는다. 자끄라깡이 ‘거울 단계’로 이론화한 국면에서, 실제와 반영 상 사이에 메꿀 수 없는 간격은 주체의 소외나 분열을 낳는다. 홍성철의 작품에서 거울에 비추어진 자아의 영속성과 안정성이 착각과 착시에 의거한 환영이라는 사실이 적나라하게 드러나는 경우는, 단단한 외양을 구성하고 있는 이 거울의 비어 있는 공간, 즉 결여를 관객이 행동으로 직접 확인 하는 순간이다.

통과 가능한 거울과 비유될 수 있는 이 상황은 거울에 관한 보르헤스의 우화를 떠오르게 한다. 줄리언 페파니스의 [이질성의 철학에서]에 인용된 거울인간의 신화를 요약하면 이렇다. 거울의 세계와 인간의 세계는 지금처럼 서로 단절되지 않았다. 게다가 그들을 서로 달랐다. 거울의 왕국과 인간의 왕국은 서로 조화롭게 살아갔으며, 거울을 통해 왕래할 수 있었다. 그러나 양 세계는 전쟁이 일어났고, 패한 거울 인간들은 거울 안에 갇혀서 인간의 모든 행위를 반복하는 벌을 받았다. 그들이 가진 힘과 형태는 빼앗기고 그저 노예와 같은 반영물의 위치로 격하되었다. 그러나 언젠가는 주문이 깨어져 거울의 장벽을 뚫고 나올 것이라는 줄거리이다. 페파니스는 거울을 통해 저편으로 왕래할 수 있다고 비유하는 이 신화의 메시지가 차이 속의 조화를 의미한다고 말한다. 홍성철이 만든 가변적인 거울은, 거울에 갇혀버린 자들의 운명, 즉 영원한 반복에 순응해야만 하는 억압적 운명을 거부하고 주어진 틀을 변형시킨다. ‘공간적인 일체화의 유혹에 사로잡혀 있는 주체’(라깡)라는 거짓된 통일성을 통해 신체를 통제하는 규범적인 시선에 도전하는 것은, 거울 저편으로 가능한 이동성인 것이다. 그의 작품은 전형적인 거울이 가지는 경직된 구조를 고무줄처럼 유연한 것으로 변모시키면서, ‘나르시시즘적 환영의 유리감옥’(라깡)으로부터 탈피하고자 한다.