홍성철은 우리의 삶에 내재되어 있는 존재론적 불완전성으로부터 기인하는 ‘불안(anxiety)’에 주목해 왔다. 더욱이 그는 불안을 인간의 실존적 조건으로서 포용할 뿐 아니라 역동적 삶을 추동하는 주요한 원동력으로 파악한다. 작가의 이런 관점들은 전형적인 조각 작업뿐만 아니라 줄, 영상, 퍼포먼스 등을 비롯해 지난해부터 새로 시작한 LCD 작업에 이르기까지 여러 매체와 형식을 통해 총체적이면서도, 일관되게 표출되어 왔다.

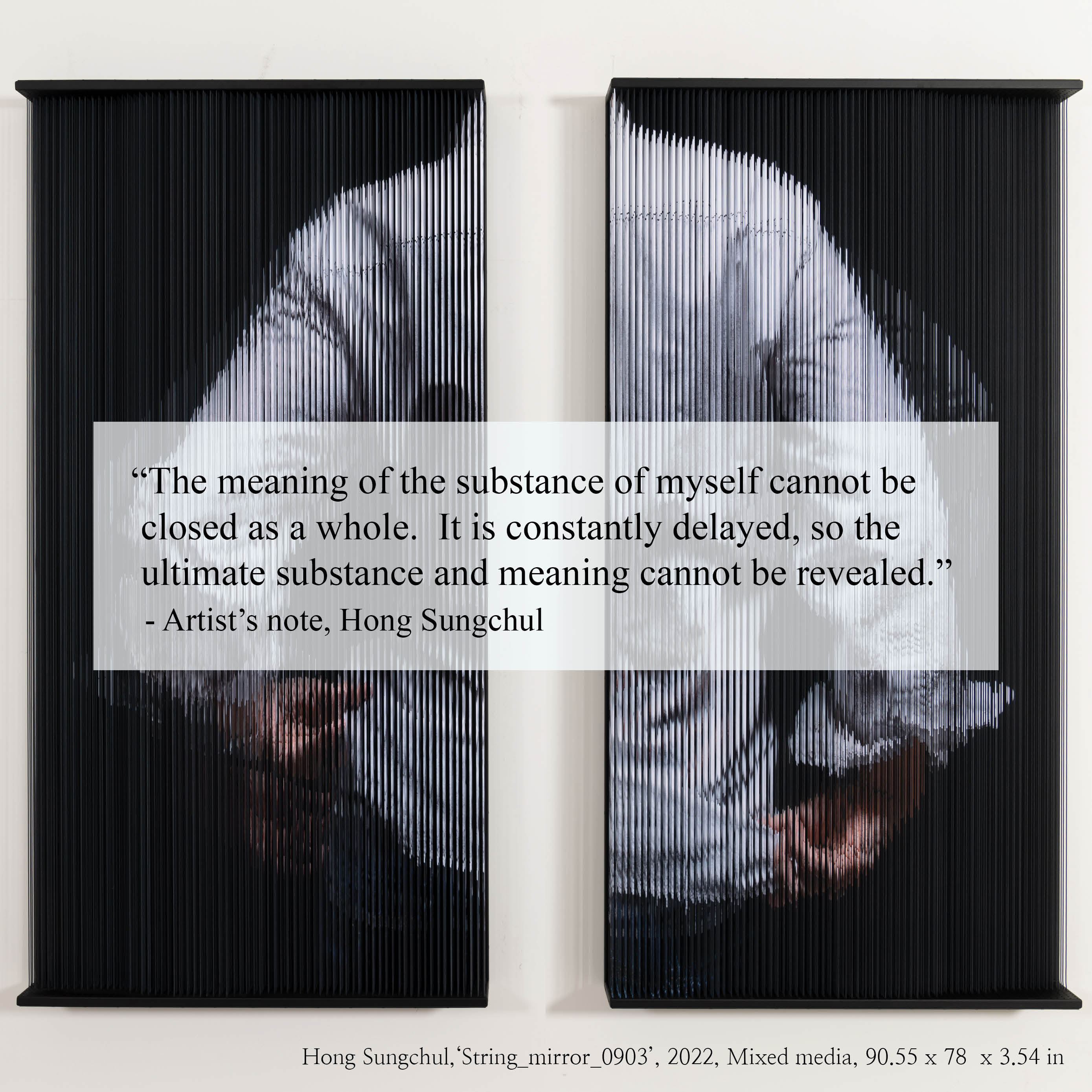

신체의 일부나 전체, 즉 인간의 몸을 사진에 담아내고 이를 줄(string) 위에 프린트한 후 여러 겹의 레이어로 재조합한 작품들은 일차적으로 사진에 의해 환영화, 평면화된 형상들을 다시 입체화하는 작업이다. 이른바 하이테크 시대에 사진, 영상 매체의 급격한 발달과 확산은 원본의 아우라를 해체하면서 무한 복제에 따른 ‘이미지의 민주화’와 ‘실제보다 더 실제 같은’ 가상현실의 범람을 불러왔다. 이런 맥락에서 홍성철의 줄 작업에는 실제를 사실적으로 재현하지만, 그럼으로써 오히려 실제를 왜곡하고 가상의 대상으로 전락시키고 있는 미디어의 불완전성을 드러내고자 하는 작가의 전략이 숨어 있다.

한 걸음 더 나아가 작가는 최종의 이미지를 완전한 형상으로 구현하는 것이 아니라 미완인 채로 남겨둔다. 이로써 겹겹의 줄 위에 가시화된 신체는 보는 이로 하여금 그 미완의 틈을 메우기 위한 끊임없는 상호작용을 요구한다. 누구든 작품 앞에 서면 마치 춤을 추듯 움직이게 되는 것은 그러한 이유 때문이다. 무엇보다 그의 작품에서 이뤄지는 일련의 상호작용은 궁극적으로 초점이 흐려진 이미지를 재구성하는 것과 같이 불완전성 속에 존재하는 질서의지를 드러내고 있다는 점에서 주목할 만하다. 또한 이 지점에서 우리는 불안과 역동성의 상징적 대비를 발견하게 된다.

비교적 초기의 공간설치에서부터 활용되었던 실부터 현재의 탄성줄(elastic cord)에 이르는 일련의 줄 연작들이 홍성철 작업의 중요한 한 축이라면, 또 다른 한 축은 최근에 새롭게 선보이고 있는 LCD 작업이다. 소형 LCD 유닛을 집적시킨 작품들은 빛의 세기에 따라 민감하게 반응하며 불규칙적으로 점멸한다. 여기서 중요한 것은 그가 작품 속에 첨단의 미디어를 적극 끌어들이고 있다는 점이 아니라, 미디어를 끌어들임으로써 그에 대한 반성적 사유를 이끌어 낸다는 점이다.

각각의 유닛들이 빛에 반응하며 보여주는 우연적인 리듬은 곧 그 자체로 불완전성의 토대 위에 서 있는 우리의 존재론적 조건으로써 치환될 수 있다. 그리고 정작 비규칙적인 점멸 앞에서 아마도 우리가 느끼는 감정은 불안이 아니라, 희망 내지 따뜻함의 연속일 듯하다. 우리의 삶에서 죽음이 곧 단절이 아닌 새로운 시작을 위한 즐거운 축제의 장의 될 수 있는 것 역시 이와 크게 다르지 않다. 이 지점에서 작품 속으로 소환된 미디어는 이제 무생명의 차가운 기계성을 벗고, 생명성을 변주하는 따뜻한 미디어로 전환된다. 이는 차가운 미디어에 전혀 다른 관계와 사유를 부여함으로써 가능해진다. 이런 점에서 맥루한이 “새로운 매체는-‘사상’과 ’관계‘의 새로운 형식들이 지닌 가능성을 포착하는 데 있어서-시대를 앞서 가는 예술가들에 의해서 가장 잘 이해되고 탐구된다”라고 했던 것은 결코 틀린 말이 아니다. 그의 작품들이 생각과 달리 상당한 무게의 서사적 구조를 담고 있는 것도 바로 그와 같은 차원에서다.

아울러 작가가 줄 혹은 LCD 작업들 각각의 명제로써 제시하고 있는 이른바 ‘거울’은 관객이 나의 작품에 접근하는 데 있어 하나의 중요한 실마리를 제공해준다. 또한 이를 주의 깊게 살펴본다면 그가 궁극적으로 추구하고자 하는 지향점이 시각적 유희에 머무는 형식적 차원이 아니라 나 자신, 나아가 관객들의 내면을 들여다보고자 하는 데 이르고 있음을 어렵지 않게 알 수 있을 것이다.