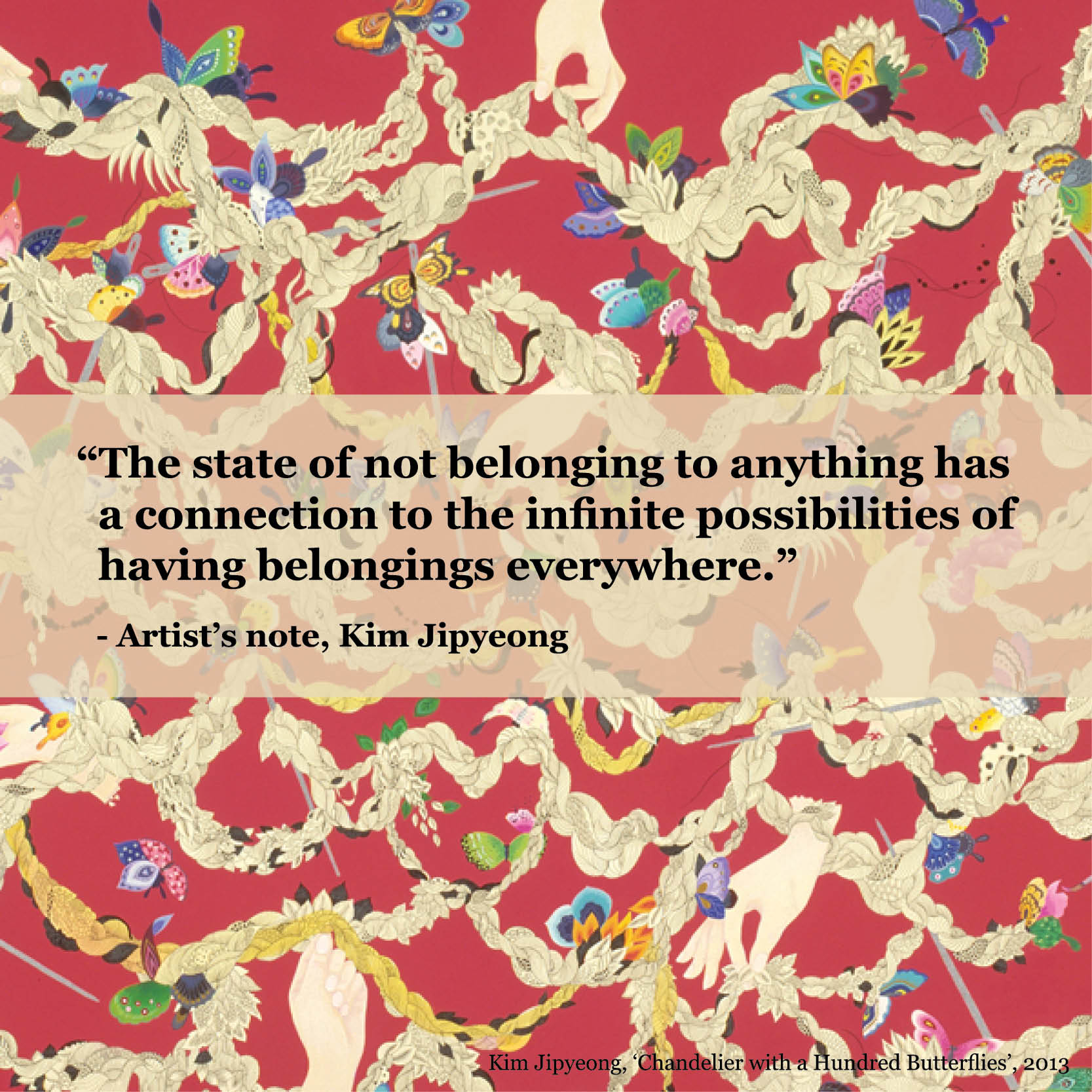

- 개인전 ‘없는 그림’은

2021년 발표했던 동명의 작품에서부터 시작되었다. 내부가 비어 있는, 실크스크린으로 글자가 인쇄되어 있던 텅 빈 유리관이 인상적이었다. 이번

전시에 대한 설명을 부탁한다.

그림에 관한 자료나 이야기들을 틈틈이 수집해 왔다. 언젠가 신사임당 평전을 읽는데 신사임당이 그린 산수화에 관한 내용이 있었다.

현재 신사임당의 산수화는 남아있지 않기 때문에 오직 글로만 그 이미지를 유추할 수 있다. 이후

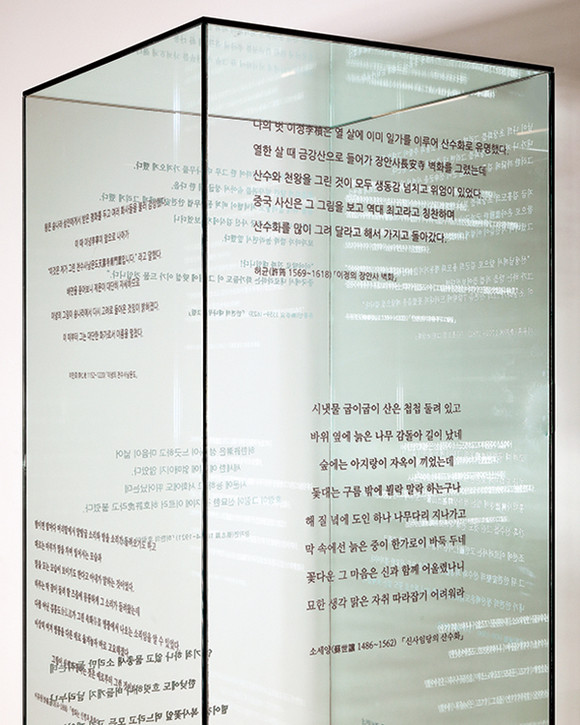

지금은 볼 수 없는 소실된 그림들에 대한 기록을 모으기 시작했다. 신라 화가 솔거(率居)가 황룡사 벽에 그린 소나무를 화가인 이여성(李如星)이 언급한 글이나, 허균(許筠)이 친구 이정(李楨)에게 그림을 의뢰하며 보낸 편지 등이 대표적이다. 수집한 이야기 중 20여 개 정도를 추려낸 뒤 작업으로 이어 나간 것이 ‘없는 그림’(2021)이다. 이 작품은 ‘제21회 송은미술대상전’에 출품해 전시했었다. 박물관에서 볼 수 있는 작품 보존용 유리 보관함에 착안해, 병풍의

키 높이를 반영한 유리 상자를 만든 뒤 그 안에 아무것도 담지 않았다. 대신 내가 모은 ‘없는 그림’

글 중 일부를 발췌해 보일 듯 말 듯 하게 유리면에 실크스크린을 했다. 그리고 그동안 모아두었던 헌

병풍의 안을 뜯어내고 겉면만 화려하게 장식한 뒤 유리 상자 옆에 접어 함께 설치했다. 텅 빈 유리 상자와

그림에 관한 글, 접힌 채 볼 수 없는 병풍에는 유실되거나 드문드문 이어진 전통, 시선의 문제, 박물관의 전시 방식이나 동아시아 미술사 등 평소의

관심 주제가 반영되어 있다. 부재를 통해 드러나는 역설적인 공간을 만들고자 했다. 하나의 작업으로 끝내기엔 아쉬운 점이 많아 이후 동명의 전시를 구상했다. 그리고

이번 개인전에는 2021년에 만들었던 유리 작업을 중심으로 이전과 다른 철조망 병풍도 만들고, 병풍에서 떼어낸 복제품 산수화를 콜라주해 전시하기도 했다. 철조망이

환기하는 금지나 좌절, 진품이 아닌 전통 회화 등으로 ‘없는 그림’의 의미가 더욱 명확해지길 바랐다.

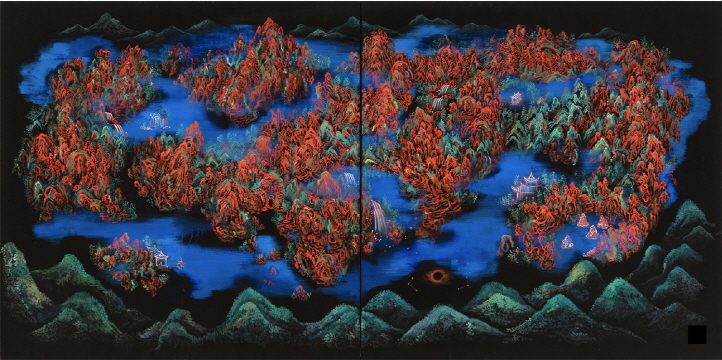

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

- 누군가는 글로만 남아있는 작품들을 시각화할 것을 기대했을

수 있다.

글을 모으면서 그림을 상상하는 재미가 있었다. 머릿속에

펼쳐지는 그림을 실제로 그려보고 싶어서 여러 방식으로 시도해봤는데 완성하지 못하고 계속 미끄러지는 느낌이었다. 결국

무언가 ‘존재했던 것이 없다’는 게 없음 자체로 드러나고, 내가 느꼈던 상실감이나 상상의 여지를 남겨둬야

한다는 결론에 이르렀다. 21세기에 사는 우리는 옛날 사람들처럼 그림을 그릴 수 없다. 기술이 부족하거나 덜 배워서가 아니라 그 전통이 온전히 전수되지 않은 상황에 있다고 할까, 그림과 글이 조화롭게 존재하던 시절에서 멀리 떠나왔기 때문이다. 갤러리 1, 2층의 구성을 다르게 했는데 1층은 감상자가 이미 존재하지 않는

것들을 떠올리며 상상으로 채우길 바랐고, 2층은 ‘없는’ 상태에서 자유롭게 그리고, 쓰고, 만든 결과를 전시했다.

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

- ‘없는 그림’이라는 제목을 처음 봤을 때 공(空)이나 허(虛)를 떠올렸다. 물론 이와 같은 개념과도 연결되지만, 무엇보다 아주 구체적인 이야기와 경험에서부터 시작했다는 것이 인상적이었다. 전시를

소개하며 “몇 년 전 지금이 온전한 시대인지 회의하는 방법으로 헤지고 깨진 문방사우(文房四友)를 그리고 과거와 현재 미술의 어긋난 시간을 계산했다. (중략) 그런데 ‘없는 그림’들과 함께 보는 문방사우에는 좀 다른 의미가 더해진다”라고 적고 있는데 관련해 조금 더

설명을 듣고 싶다.

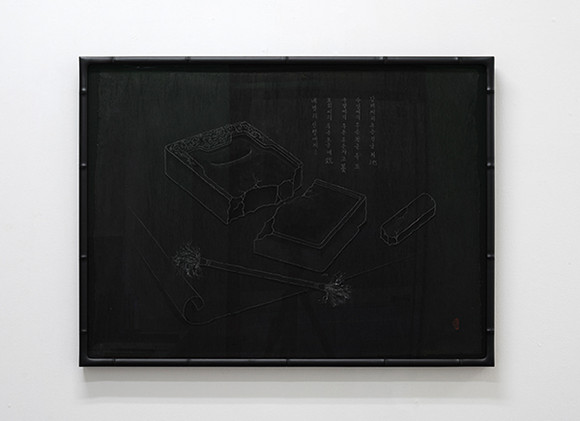

전시한 작업 중에 공과 허를 쓴 문자도도 있다.

나 역시 없다는 것의 의미를 여러 방식으로 생각했었다. 2020년에 보안여관에서의 개인전

‘먼 곳에서 온 친구들’에서 ‘문방사우’(2020)란 작품을 전시장 한편에 걸었다. 주름진 낡은 종이를 까맣게 칠하고 그 위에 찢어진 종이, 흐트러진

붓, 금이 간 먹과 깨진 벼루를 흑연으로 그렸다. 조선시대

우언소설(寓言小說) 중 ‘서재에서 밤놀이(書齋夜會錄)’에는 밤중에 문방사우의 정령들이 나누는 대화가 담겨 있다. 그중에는 자신들의 시대는 지났다고 한탄하며 과거를 그리워하는 내용이 있다. 나는 500여 년 전에도 ‘문방사우’가 자신들이 한물갔다고 말한다는 점이

재미있었다. 지금도 동양화를 옛날 것이고 현대적이지 않다고 생각하는 태도가 존재한다는 점에서 겹치는

면이 있었다. 이야기는 문방사우의 한탄을 들은 한 사람이 네 정령을 위해 제사를 지내면서 끝난다. 나는 그림 한쪽에 제사 문구를 적어 제화시(題畫詩)처럼 보이도록 했다. 이 그림을 통해서 ‘어떤 역사나 전통을 없는 것처럼 취급하는 우리 시대가 온전하다고 말할 수 있을까’란 질문을 던지고 싶었다. 올해 ‘문방사우’를 다시 그렸는데, 반성적 태도는 유지하면서도 깨진

먹이나 벼루로도 즐겁게 작업할 수 있다는 의미를 더했다.

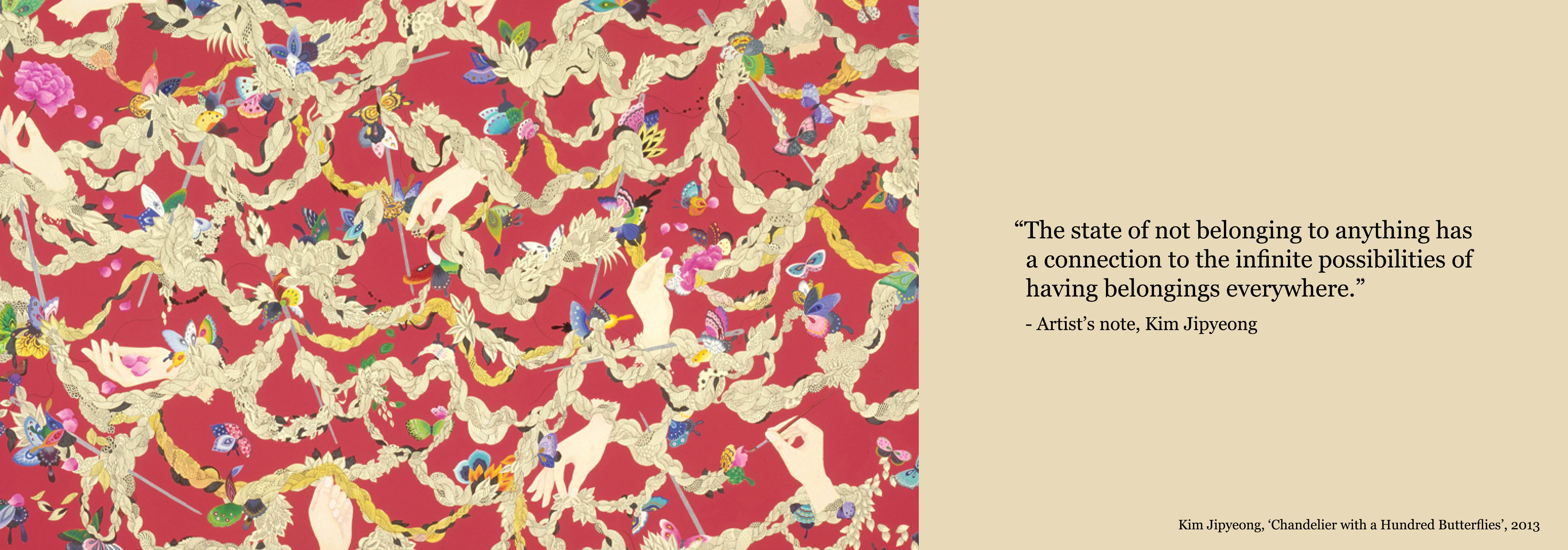

나는 그동안 동양화의 스타일이나 재료보다는 전통과 상동하는 동아시아적 가치에 더

주목해왔다. 특히 전통문화에 대한 일반론이 아니라 전통의 다양한 층위 중에서 우리에게 익숙하지 않거나

의식의 밑바닥에 있는 그런 복잡한 전통을 다룬다. 발견된 전통은 너무 빠른 경향과 유행이 빚어내는 동시대

가치를 조금 물러서서 다시 보게 만든다. 사고방식을 조금만 달리하면 전통이란 개념은 동시대의 가치를

옭아매는 구습이 아니다. 오히려 선입견에서 벗어나는 자유로움을 줄 수 있다고 생각한다.

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

- ‘없는 그림’에 전시된 ‘디바 – 고스(Diva - Goth Singers)’(2023), ‘디바 - 할머니들’(2023), ‘디바

- 무당들’(2023)은 그 제목에서부터 여성 이야기, 나아가

과거 역사에서 지워지거나 밀려났던 존재들을 연상시킨다.

이번 전시에서 ‘없음’은 지워지거나, 잊힌

것들을 의미하기도 한다. 따라서 과거의 여성들의 지위나 역할을 연상해도 좋겠다. 나는 병풍 속에 있는 그림을 지우고, 매체의 속성이나 구조만을 강조해

새로운 보기의 방식을 상기시키고 싶었다. 이번에 전시된 작품 대부분은 몇 년 전부터 이어오던 작업의

연장이고 ‘디바’ 연작 또한 그렇다. 그림의 프레임으로만 인식되는 병풍의 구조와 명칭에 주목해 우리의

지각 방식에 의문을 제기하면서도, 비단 천과 전통 장식을 이용해 재밌게 놀아본 작업이다. 병풍이나 족자 한 폭에서 그림 외의 윗부분을 저고리, 아래쪽을 치마, 옆은 소매라고 부르는 습관이 있다. 여성의 옷 또는 신체로 의인화되어

있는 게 흥미로워서 그림을 없애고 특정 여성들의 옷(치마, 저고리, 소매)으로 그 지위나 역할을 상상하게 했다.

세 폭 병풍인 ‘디바 - 고스’는 세

명의 고딕 여가수들이 모여 노래하는 모습을 생각하며 만들었다. 어려서부터 다양한 밴드의 음악을 듣고

자랐는데 록(rock music)은 대체로 남성들의 음악으로 인식된다.

1980~1990년대 주로 활동했던 유럽의 고딕 여성 보컬들은 그런 관습의 경계를 뛰어넘는 도발적인 인물들이고 어린 시절 동경의 대상이기도

했기 때문에 다루고 싶었다. ‘디바 - 무당들’은 전통 굿에서

무가를 부르는 무녀들을, ‘디바 - 할머니들’은 아래위로

화려한 꽃무늬 옷을 입은 우리 주변의 할머니들을 생각하며 만들었다. 혹시 관람객들이 이런 배경을 잘

모르더라도 병풍 앞에 놓인 마이크를 보고 누군가가 주목받는 행위나 무대를 상상하면 좋겠다. 그림 없는

병풍과 마이크 사이에서 관람객이 자신을 주인공이라고 생각해도 괜찮다. 이번 전시 주제인 ‘없는 그림’이

이미지뿐만 아니라 소리나 노래 같은 청각적 감각으로 상상되고, 각자의 감성으로 공명할 수 있길 바랐다.

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

- 진부한 질문 같지만 궁금하다. 처음에 동양화를 전공하게 된 계기는 무엇인가?

어릴 때부터 미술을 했고 서울예술고등학교에서 공부했다. 다양한 방식으로 그림을 그리고 만들기도 해봤지만, 동양화만큼은 고등학교

때 처음 배웠다. 새로운 재료를 만나자 너무 재미있어서 열심히 했고,

자연스럽게 동양화를 전공으로 선택했다. 그런데 대학에 들어가고 나서 오히려 모든 것이 충돌하는

것 같아 혼란스러웠다. 학교 밖에서 보이는 현대미술과 전통 동양화의 작업 방식을 잘 이어 나가기 어려웠다. 고민이 많았던 학부 시절을 보내고 교육대학원에 진학했는데 그때 여러 경험을 하면서 ‘민화’나 ‘민예’ 등에

관심이 생겼다. 옛날 사람들의 민중미술과 2000년대 초반

유행하던 대중문화의 기호를 연결하면서 지금과 같은 작업의 토대를 조금씩 만들어 나갔다.

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

- 요즘은 한 명의 작가가 동시에 다양한 매체를 활용한 작품을

선보인다. 그래도 대학 때 평면 작업 위주로 교육받았기 때문에 쉽지 않았을 수도 있다. 첫 설치 작품은 어떤 것이었고 어떤 계기였는지 궁금하다.

작업 초기부터 장르 관습에 대한 고정관념이 거의 없었기 때문에 편하게 원하는 대로

할 수 있었다. 첫 개인전 ‘ViVid Drops - 色의

淚’(2001)에서 내 드로잉을 프린트한 큰 천을 설치했다. 서울시립미술관에서

했었던 청년작가 전시 ‘SeMA 2004 - 6개의 이야기’(2004)에서는

거대한 나무 구조물로 입체적인 책가도를 만들기도 했다. 작가로 활동한 지 20년 이상 지났고 학부 경험에만 연연하지는 않는다. 어떤 주제를

표현하는 데 적합한 형식이라면 영상이든 설치든 다양하게 작업하는 것이 좋다고 생각한다. 다만 각각의

매체가 지닌 특성과 개념을 잘 활용할 수 있기까지는 연구와 노력이 필요하다.

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

- 동양화를 이야기할 때 자주 언급되는 작가 중 한 명이다. 김지평이 생각하는 동양화란 무엇인가?

‘동양화란 무엇인가’라는 질문에는 대답하기가 참 어렵다. 동양화나 한국화라는 명칭부터가 근대에 확립된 미술 제도의 연장에 있으면서도 한국 미술의 장르 관습을 반영하기

때문에 어떤 정의든 그 외의 또 다른 가치를 배척해버릴 위험성이 있기 때문이다. 나는 오늘날 ‘동양화의

위치는 어디인가’로 질문을 바꾸어 답해보겠다. 지금 우리가 무엇을 동양화라고 부르는지 떠올리면 일반적으로

재료 사용에 큰 비중을 두는 것 같다. 요즘은 어떤 물감을 쓰든 한지라는 바탕지를 중요하게 생각하는

경향이 있어 보인다. 예를 들어 어떤 작가가 동아시아 전통 개념이나 화론 등을 적극적으로 활용해 유화를

그렸다고 할 때 동양화라는 단어를 쓰지는 않는다. 반대로 현대의 시사 문제를 한지 바탕에 그리면 그때는

동양화라고 인식하기 쉽다. 나의 경우, 한 미술관에 산수화

형식의 작품 두 점이 소장되어있는데 캔버스에 아크릴로 그린 그림은 서양화, 한지 바탕에 안료로 그린

그림은 동양화로 분류되어 있다. 기관 웹사이트에서 확인할 수 있다. 나는

이러한 제도적 관습이 가진 이중성이나 모호함을 하나의 조건으로 보고 한국 미술의 특수한 상황이라고 인식한다. 그렇게

생각하면 그 조건들을 어떻게 잘 활용할 수 있을지, 현대 예술이 가진 다양한 시각으로 새로운 사고를

어떻게 가능하게 할지 고민하는 쪽에 주목하게 된다. 때로는 동양화를 둘러싼 답을 내리기 어려운 질문

그 자체를 작업으로 삼기도 한다. 재료나 장르 구분을 떠나 좋은 작업을 하는 것이 제일 중요하지만, 특정 개념을 명확히 하기 위해 구분이 필요할 때도 있다. 동양화가

가진 역사와 문화, 개념이나 재료의 특수성이 분명히 존재하기 때문이다.

나는 동양화가 가진 복잡한 상황을 동시에 수용하면서 동서양 미술과 역사, 전통과 동시대

가치 사이의 거리를 조망하고, 좁게도 보고 크게도 볼 수 있는 시야가 필요하다고 생각한다.

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

김지평 개인전(Kim Jipyeng Solo

Exhibition) ‘없는 그림 (Paintings Lost)’, 2023. Installation

view, Photo = 홍철기 (Hong Cheolgi) ©김지평(Kim Jipyeong)

- 동양화에 대한 설명을 듣다 보면 너무 추상적이고 형이상학적이어서

멀게 느껴진다고 이야기하는 사람들이 있다. 여러 가지 이유가 있을 텐데 동양화론이나 동양 철학에 익숙하지

않아서라는 생각이 들기도 한다. 이에 대해 김지평의 생각을 듣고 싶다.

한국에서는 대부분 서구 미술이 익숙한 교육을 받는다. 동양화도 그렇고 동양 철학이나 미학도 우리에겐 뒤늦게 와 닿는 것이 당연하다.

내가 동양화가 가진 특성을 동시대 한국 미술의 특수한 조건이라고 여기고 즐기는 상황에 오기까지도 꽤 시간이 걸렸다. 질문을 받은 지금 떠오르는 것은 무위자연(無爲自然)이나 여백의 미처럼 동양화나 전통 미술을 이야기할 때 자주 듣게 되는 두루뭉술한 개념들이다. 그런데 근대에 미술 제도가 정립되고 미술의 하위 장르인 동양화가 생겨나기 이전에도 이런 어려운 개념들이 일반적이었을까? 과거에는 화원이 주문받아 그림을 그리고, 사대부 문인들이 그림 그리고

시를 지어 서로 나누고 즐기거나, 또는 신앙을 위해 그림을 그리는 등 목적이 분명했다. 그에 맞는 언어도 존재했을 것이다. 그런데 오늘날 우리가 만나는

동양화에 관한 수식어들은 서구 미술을 받아들이면서 현실에서 멀어진 동양화를 어떻게든 이해해보려는 과정에서 나온 말이기 때문에 혹은 동양화나 전통에

대해 정교하게 말하려는 노력이 부족하기 때문이 아닐까 싶다. 어떤 미술이든 당대의 말과 글이 필요하다. 추상적이고 형이상학적인 용어로 현실과 분리된다면 그것은 살아있는 미술 언어라고 하기 어렵다. 오래된 동양 이론이나 철학이 요구되는 상황이라면 지금의 생생한 언어로 다시 다듬고 새롭게 번역해나가는 노력이

필요할 것이다.

- 마지막으로 김지평의 작품을 만나는 관람객들에게 해주고

싶은 이야기가 있다면?

내 작업을 마주하는 관객들이 미술이 가진 해방감과 자유로움을 느낄 수 있다면 가장

좋겠다. 개별 작업의 이면에 있는, 여러 시간대의 가치와

문화적 기호들이 어떻게 상호 연결되고 있는지를 잘 들여다보면 더욱 재미있게 관람할 수 있을 것이다.