김태동의 개인전 《플라네테스》는 제6회 아마도사진상에 선정된 전시이다. 이 전시에서 작가는 <강선>연작과 <플라네테스> 신작들을 선보인다.두 연작 모두 2015년 시작한 리얼 디엠지 프로젝트가 계기가 된 것이다.다른 듯 이어지는 두 연작에서 작가는 전쟁의 흔적이 남긴 역사와 일상의 자리, 그리고그것 넘어 보이는 먼 세계의 빛을 생경하면서도 아름답게 포착해낸다.

도시를 포착하지만 중심부를 벗어나 있는 장소와 그곳을 살아내는 사람들의 특징을 드러낸

작가는 이 지역들로 진입하기 위해 사료와 사진 자료를 찾아보는 등 일련의 공부 과정을거친다. 그렇지만 이 장소를 사진으로 담아낼 때에는 기록 사진 같은 형태의 사실적인 방법은 피한다.그러므로 <강선> 연작에서 밤 시간을작업 무대로 삼은 것은 기존 자신이 해왔던 방식을 따른 것이기도 하다. 경원선 라인(동두천-소요산-초성리-한탄강-전곡-연천-신망리-대광리-신탄리-백마고지)에서 그가 만난 것은 전쟁의 격렬함이 아닌 시골마을의 풍경이었다. 그렇지만 이 지역들은 일제 식민 지배의 수탈 경로이며 6.25 전쟁의 상흔을 품은 곳이자 남북통일이라는모종의 희망을 간직한 역사성이 깃든 장소였다. 작가는 이런 장소들의 특수성을 간과할 수 없었기에 일상적 풍경뒤에 숨어 있는 긴장감을 밤 시간의 적막함으로 포착해낸다. 특히 밤하늘 별에 집중하지 않은<강선> 작업은 역사와 일상이 공존하는 현재 모습을 조금은 극적으로 찍은것이다. 새벽녘 안개와 붉은 빛의 가로수 조명이 만들어낸 도로 풍경을 담은 <강선-021>은 미지의 세계로 관객들을 안내하는 듯하며, 군인 관사(강선-017)나 초소(강선-026) 등 길 위에서 그가 만난 현실 풍경도 마찬가지로 어떤 신비로운 여정을 담보한다.수도국지 유적 천정에 남은 총흔(강선-005), 동두천 구상권 건물의 무너지는 담벼락(강선-019), 신망리에서 만난 마을 아저씨(강선-039)의 모습도 모두현실이지만 비현실적인 분위기를 자아낸다. 작가는 잊힌 역사를 환기하기보다는 그 장소들에 신비한 힘을 부여하듯오늘의 시간을 생경하게 끄집어낸다.

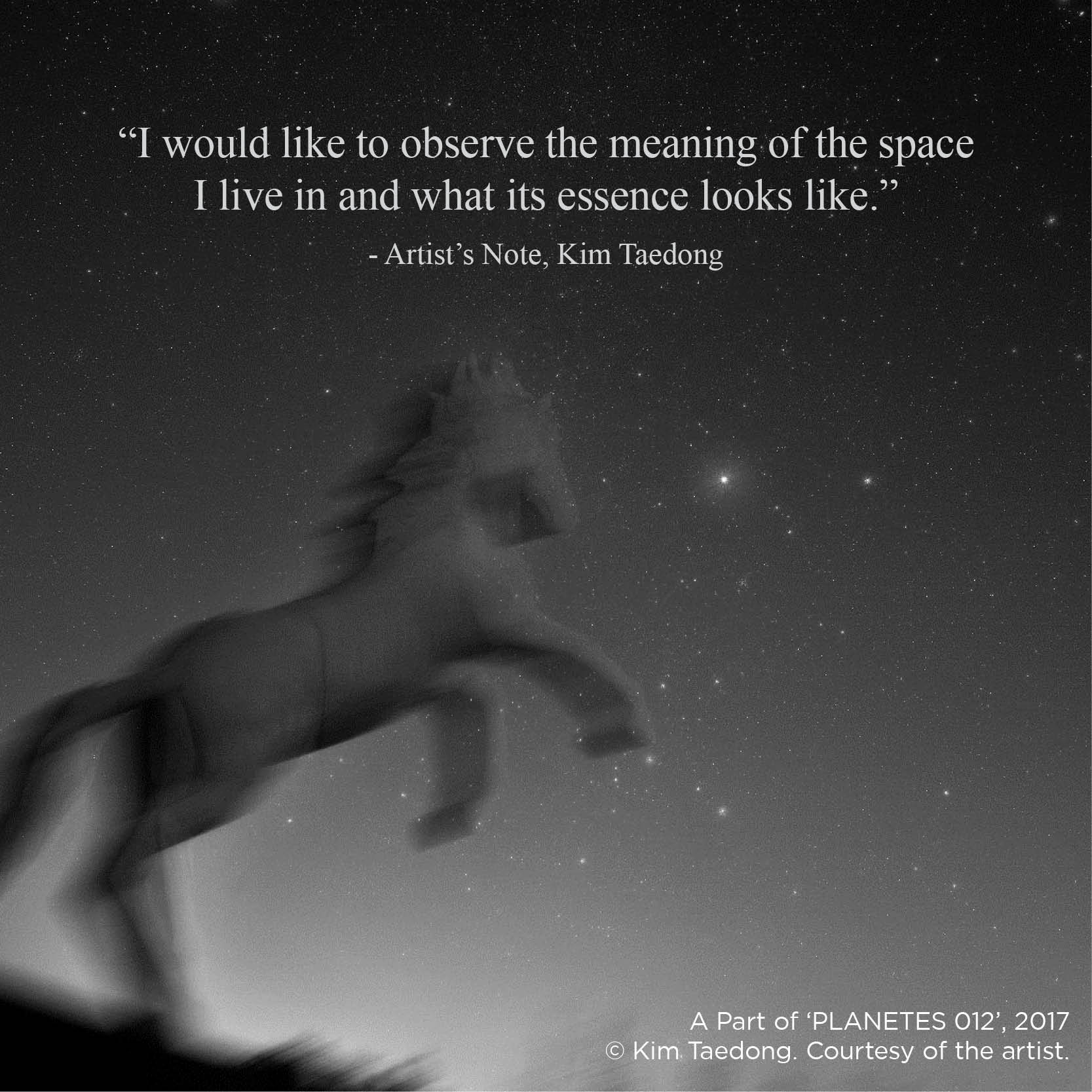

이 연작 초반 촬영한 <강선-011>이 밤하늘 별에 관심을 가진 계기이다. 그는 당시 습하고 싸늘한 현장의 분위기와 달리 밤하늘별들이 쏟아내는 모순적인 아름다움을 인지하게 된다. 그렇게 <플라네테스>연작이 시작된 것이다. 이제 전쟁 유적지와 그 유적지에 남은 모뉴먼트와 밤하늘 별의기이한 조우가 이뤄진다. 카메라의 초점은 하늘의 별들에 맞춰지게 되고, 별을 고정하기 위한 천문 촬영이 연구된다. 그러면서 DMZ에 한정되었던 전쟁 관련 장소는 전국의 여러 지역으로 확장된다. 인천상륙작전기념관(플라네테스-023), 장사해변의 장사상륙작전 기념관(플라네테스-018),동두천평화박물관, 강화도 625 참전용사 기념공원(플라네테스-030) 등에 놓인 기념물, 군인상 등의 모뉴먼트와퇴역 무기가 사진의 소재가 된다. 나아가 호주 전쟁기념관에서 한국전쟁 관련 작업을 의뢰받아 캔버라의 시드니한국전쟁기념비 등을 촬영한 <플라네테스 프로젝트, AU> 연작 작업도 하게 된다. 오랜 과정을 거친 후 별들의 자리가 안정될수록 지상의 유적지 건물이나모뉴먼트는 흐릿해지고 흔들리는 모습을 드러낸다. 수도국지(플라네테스-001),승일교(플라네테스-014), 노동당사(플라네테스-004), 민북마을 집들(플라네테스-005),각종 모뉴먼트도 찬란하고 선명한 밤하늘의 별들과 대조를 이룬다. 그것들은 본연의상을 어느 정도 유지하면서도 흔들리는 모습으로 드러나는데, 이들은 그 역사성을 탈각하지 않으면서도 벗어나고자하는 애매한 상태마냥 빛나는 밤하늘 아래 자리한다.

지난 5년간 작가는 6.25전쟁과 관계된 역사적인 지역을 찾아다녔다. 그 역사들의 현재를 어떻게 바라볼 것인가에 대한고민은 긴 시간 이어졌기에 어떤 정의가 내려진 것은 아니다. 이 과정을 겪으면서 작가는 감정적인 변화를 겪었고,또 성장하는 과정을 거치게 된다. 역사적 장소를 생경하게 담고자 기록 사진을 넘어연출적인 장면을 드러내다가 어느 순간 밤하늘 별에 시선을 빼앗김으로써 최초 출발점이었던 그 장소들의 역사와 일상은 다른 차원으로 이동한다.밤하늘 별과 전쟁 유적지들은 과연 필연적인 관계일까. 과거의 상흔을 미적 차원으로환원시키는 것은 아닐까. 이런 우려에도 불구하고 그는 밤하늘 별을 애써 붙잡음으로써 우리 지구가 끊임없이요동치고 있음을 환기한다. 지독했던 전쟁도 실은 그 시대를 살았던 사람들이 만든 삶의 모습이고,그 상흔 위에서 현재 우리 삶도 지속된다는 소박한 사실을 그가 엿본 것은 아닐까. 그 소박한 진실을 알리기 위해 그가 담은 세계는 그렇게 아름다운 것인지도 모른다.

그러므로 그가 전쟁 유적지를 찾았음에도 그간 자신이 만나왔던 도시의 풍경과 사람들의모습을 담아왔던 태도를 벗어난 것이 아니다. 작가는 역사의 상흔이나 상처를 도드라지게 드러내고 싶다거나 역사적사실에 대한 어떤 가치 판단을 드러내려고 한 것도 아니다. 대신 그가 만난 장소에서 그 자신이 보았던 특유의풍경을 사건이나 이야기로서가 아니라 생경한 혹은 충돌하는 이미지로써 사진이라는 매체에 담아내고, 그것이 보는이의 상상력에 맞닿기를 의도한다.